La Fédération protestante de France

Nos actualités

Actualités protestantes spécial aumôniers protestants des hôpitaux

Aumôniers : retrouvez un témoignage par semaine (3/9)

Les aumôniers protestants sont présents dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, les prisons, les armées et les aéroports. Leur rôle est

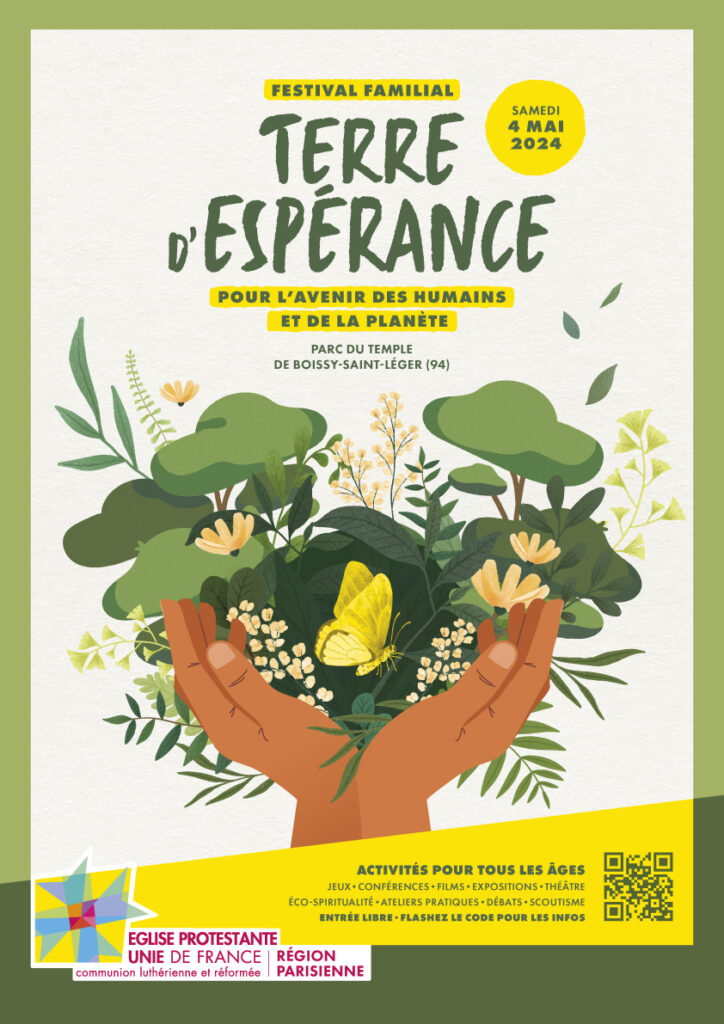

Le festival Terre d’espérance pour conjuguer écologie et espérance

L’Église protestante unie en région parisienne organise le festival Terre d’Espérance le 4 mai, dans le parc du temple de

Accueilliez la Flamme des Jeux de Paris le 8 mai

Vivez un événement unique pour l’arrivée de la Flamme des Jeux de Paris en France le 8 mai au stade

Une nouvelle prieure pour les Diaconesses de Reuilly

La Communauté des Diaconesses de Reuilly a appelé Sœur Anne à devenir sa nouvelle prieure. Sœur Mireille lui transmettra sa charge le

Actualités protestante – Pâques : comment espérer aujourd’hui ?

Quel est le sens spirituel et concret de Pâques ? Car au-delà de sa définition classique, c’est-à-dire la résurrection de

Un jogging pour les blessés des armées !

Profitant d’être réunis pour leurs Journées d’Etude annuelles, des aumôniers militaires protestants se sont entraînés ensemble, pour marquer

Accueilliez la Flamme des Jeux de Paris le 8 mai

Vivez un événement unique pour l’arrivée de la Flamme des Jeux de Paris en France le 8 mai

Une nouvelle prieure pour les Diaconesses de Reuilly

La Communauté des Diaconesses de Reuilly a appelé Sœur Anne à devenir sa nouvelle prieure. Sœur Mireille lui transmettra

Aumôniers : retrouvez un témoignage par semaine (3/9)

Les aumôniers protestants sont présents dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, les prisons, les armées et les aéroports. Leur

S'inscrire à notre newsletter

Protestantisme en région

Églises

Trouver une église près de chez vous

Membres de la fÉDÉRATION PROTESTANTE

Découvrez les associations, institutions, les œuvres et les mouvements de la FPF

PÔLES FEDERATIFS

Contacter un pôle de la Fédération en régions

Référents par departement

Trouver votre interlocuteur par département

Médias

Télévision

FRANCE TV :

Le service Télévision diffuse l’émission Présence Protestante, sur France Télévision (France 2), le dimanche matin.

Cette émission a pour mission « d’être une parole de Dieu pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui » et vous donne rendez-vous tous les dimanches matin sur France 2 à 10h00.

Radios

FRANCE CULTURE :

SOLAÉ, le rendez-vous protestant sur France Culture chaque dimanche à 8h30 (à 9h30 à la Toussaint, Noël et l’Ascension)

Un rendez-vous avec la Parole qui, tel un fil rouge dans chacune de nos émissions, lui offre un espace afin de chercher à comprendre ce que cette Parole peut nous révéler, nous indiquer, nous inspirer encore aujourd’hui.

Podcasts

FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE :

Depuis près de 10 ans, la Fédération protestante de France produit ses propres émissions.

et les partage avec les radios membres de la Plateforme protestante des radios locales.

Les émissions sont disponibles sur les plateformes majeures de podcast : Itunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, et les application mobile Castbox, Podcastaddict etc.

S'engager dans le protestantisme avec la Fédération

"Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun."

Les grandes dates à ne pas manquer !

1 Sep 24

1 Sep 24

Actualités protestantes spécial aumôniers protestants des hôpitaux

Les aumôniers protestants des hôpitaux sont des spécialistes l’accompagnement spirituel et de l’écoute, formés et recrutés par la Fédération protestante de France. Mais que font-ils concrètement ? Quelle est la place et le rôle d’un aumônier dans un établissement sanitaire ou médico-social ? Une émission spéciale avec des aumôniers protestants

Le festival Terre d’espérance pour conjuguer écologie et espérance

L’Église protestante unie en région parisienne organise le festival Terre d’Espérance le 4 mai, dans le parc du temple de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Cette grande manifestation familiale et fédératrice, est ouverte à tous. Le but est d’informer, se rencontrer mais aussi partager des temps de fête et de prières autour des

Accueilliez la Flamme des Jeux de Paris le 8 mai

Vivez un événement unique pour l’arrivée de la Flamme des Jeux de Paris en France le 8 mai au stade Pierre de Coubertin. La Fédération protestante de France, par l’aumônerie protestante aux Jeux de Paris, s’associe à la Conférence des Évêques de France, l’Assemblée des évêques Orthodoxe, Holy Games, Go+,